|

Tabellarische Übersicht über die Höfe und die Besitzer Die Reproduktionen sind z.T. der Chronik „Walter Zahn“ entnommen (ca.

1946) |

|

1937: Gesamtfläche

1085 ha, Ackerland, 581,89 ha, Wiese u. Weiden 239,12 ha, Holzung 85,83 ha,

Unland 78,39 ha, aus einer Aufstellung aus dem Jahr 1937 (Verfasser

unbekannt, aus dem Besitz von Hermann Schröder, sen. geb. 1905) füge ich

einige Details zum Ort und zu den Bewohnern bei. Dazu gibt es einige mündlich

Ergänzungen von meinem Vater Herbert Schröder zu den zugezogenen Siedlern

nach 1945. Gesamtzahl der

Einwohner 1937: 391, Bürgermeister Thiede |

|

Die einzelnen

Hofbeschreibungen so wie beim Gutshof, Haus Nr. 3 und Ackerhof Nr. 3 beispielhaft aufgeführt,

liegen für jeden Hof der Gemeinde vor. |

|

Viele Zusammenhänge aus schriftl. Quellen kann man nur verstehen, wenn man die alten Hofnummern von 1810 kennt. Daher diese

Abbildung. Die Kossatenhöfe sind blau, die Ackerhöfe

hellbeige gefärbt. |

|

|

|

|

|

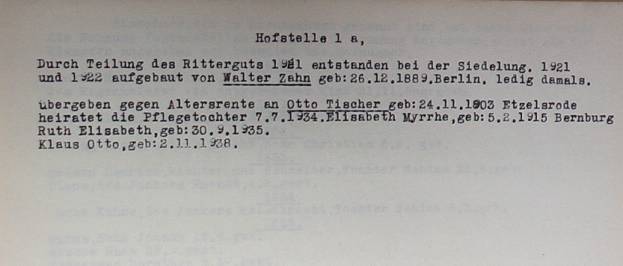

Nr. 1, Gutshof Nr. 1a war auch Gutshof Rittergut, weitere

Informationen auch bei: Rittergut Besitzer waren Schenken von

Lützendorf bis ca 1615, von Bülow bis ca 1807, von Werdeck, Rendelmann, Zahn,

Tischer 25.Dezember 1841

brannte ein Teil der Wirtschaftsgebäude des Gutes ab 8. Oktober 1846

kam Feuer in den Wirtschaftsgebäuden des Gutes auf, griff auf das Pfarrhaus

über und legte es in Asche. (Pfarrer Schütze) 1882

Rittergut 38 Personen- 1882 früher (ab 1920)

war das Gut geteilt, unter Walter und Edgar Zahn, daher die zwei Nummern 1937 1a Zahn u.

Tischer, Gutsverwaltung, 174,51 ha Zwischen Hof Nr. 3

und dem Gut lag noch die alte Schule, die erst 1905 durch den Neubau ersetzt

wurde, diente dann als Wohnhaus 1937 Edgar Zahn,

118 ha Edgar Zahn ist in

Salzwedel im Altersheim gestorben, nach 1945, ca. nach 1952 der Edgar Zahn

gehörige Teil des Gutes war an Masche aus Petersmark verpachtet. Otto Tischer bis

1945 Die Schule neben

dem Gutshof ist die alte Schule gewesen. Die neuere Schule wurde 1906 erbaut 1.11.1938 Walter Zahn trat seinen Teil des Gutes an Otto Tischer ab, Walter Zahn verstarb

wahrscheinlich in Wansbeck/Hamburg Edgar Zahns Teils war an Masche verpachtet, Bärbel Masche war die Mutter

von Jürgen Gose, Ziegenhagen |

|

|

|

|

|

Nr. 2 Alte Schule

|

|

|

|

Hof Nr. 3, Ackerhof 1811 Großkossath Martin

Ernst, Hans Storbeck, Joh. Albr. Ernst, 1745, Joach. Heinr. Ahl

1769, ,verh. mit Catharina, Elisabeth Ernst) Joh. Christoph Ahl

1796,(geb.23.11.1774, verh. mit Anna Dorothea Rahmsdorf, geb. 24.4.1771,

Tochter des Peter Rahmsdorf und seiner Frau Dorothea Elisabeth, geb. Garlipp)

die Tochter Anna

Dorothee heiratete in Rindtorf Julius Ludwig Thüritz, deren

Tochter Dorothee Elisabeth heiratete meinen Urgroßvater Karl

Friedrich Schröder(Hof Nr. 4) Joach. Friedr. Ahl

1833 (geb.19.8.1810 August Wilhelm

Ahl, geb. 2.7.1842 1882 Kossath

Ahl – 9 Personen Otto Ahl, 28,08 ha

|

|

|

|

Nr. 51b Zwischen Ahl

(Nr.3) und Schröder (Nr. 4) liegt der Hof (Nr. 51 b), dieser Hof ist erst

1880 entstanden, als „Ableger“ von Hof Nr. 51, welcher genau gegenüber lag. von Wilhelm Haberland Otto Schröder vom

Hof Nr. 4 (Nachbar) heiratete Lena Schröder, geb. Haberland, Schwester von

Johanna (s. Hof 15) /Siegfried Schröder/Thoralf Schröder, Wilhelm Haberlands

Frau war Johanna Storbeck, denn der Hof Haberland war eigentlich Nr. 51 a Storbeck war

Kirchenmusiker (ein anderer war Schmiedemeister),

|

|

Hof 4. Seffloh (Seefloh oder Seefloth) /Schröder 1811 Ackermann Franz

Seffloh, Andreas Seffloh, Christian Seffloh, Joh. Heinr. Kruse

1752, Joh. Christoph

Schröder 1763, Joach. Christoph

Schröder 1792, Joach. Erdmann Schröder 1822 1882 Ackermann

Schröder, 13 Personen, incl. 4 Mieter- 1882 1939 Hermann

Schröder, Bauer, 49,75 ha |

|

4 b Wernicke, lag der zwischen Schröder und Schmiede? auf dem

Plan nicht mehr erfasst. Der Hof von

Wernickes lag am Ortsausgang Richtung Häsewig, rechts hinter Nehls 4 b. Grundsitzer

Friedr. Schmidt – 11 Persoen incl. 5 Mietspersonen- 1882 1937 Gustav

Wernicke, Bauer, 9,42 ha |

|

5. Ackerhof Ackermann Baier, Balthasar Baier

1736, Michael Baier

1761, Joh. Friedr. Baier

1817, Rittergut Besitzer

Rendelmann 1846 Zum Rittergut

gehörig – 18 Personen- 1882 1922 kauften meine

Großeltern Schröder vom Gut einen Streifen Land zwischen Hof Nr. 4 und Falke

vorher Hof Nr. 5, es wird so sein,

dass diese Hofstelle geteilt wurde., s. Chronik Hermann Schröder Besitzer Anfang

20. Jahrhundert war Lindecke, die dann nach Dobberkau gezogen sind.

Vorheriger Besitzer Lindecke, hat an Falke verkauft, hatten keine Kinder 1937 Falke,

Schmiede |

|

6. Reinicke, Falke Ackermann Hermann

Helwig, Hans Herm. –

Michael Schulz – Peter Schulz 1741, Joach. Friedrich

Kuhirt 1756 – Christ. Schulz

1776 – Joh. Fried. Storbeck 1795 – Joh. Friedr. Schulz 1807 Joh. Joach. Schulz

1804 Friedr. Kühn 1862 Ackermann Kuhn – 9

Personen- 1882 1937 Hermann Reinicke, Bauer, 23,05 ha anschließend 3 Kinder alle

unverheiratet, Walter, Paul, Elfriede, diese hatte ein uneheliches Kinde

(Horst), der hat die Hofstelle an Falke verkauft und das Land an die

Agrargenossenschaft Nach Hermann

Reinicke folgten seine Kinder Walter, Paul und Elfriede, diese hatte einen

unehelichen Sohn Horst, der den Hof an Friedrich Falke jun. bzw. dessen Sohn

Bernd verkaufte (ca. 1998). |

|

7. Hofstelle Kossath Joh. Rollfinck; Christian Rollfinck, Christ. Ludw. Müller 1749; Andreas Müller

1764; Joh. Christ.

Müller 1782 Joh. Christ.

Müller 1816; Rittergutsbesitzr

Rendelmann 1831 |

|

|

|

8. Ackerhof Kossath (nach

anderen Quellen war er Schneider) Peter Höfermann; Rust (oder Brühst)

1734; Ollendorf 1765; Joach. Fried.

Albert 1801; Rittergutsbesitzer

Rendelmann 1834 8. Zum Rittergur

gehörig – 6 Personen |

|

|

|

9. Ackerhof Ackermann u.

Erbschulze Fabian Erxleben, Köhn Erxleben; Joach. Erxleben; Peter Behrend

1708; Joach. Fried.

Kr... 1791, Eberhardt

(Grundsitzer); Eggert Gastwirt

und Grundsitzer |

|

|

|

9. Gastwirt

Eggert – 6 Personen, incl. 3 Mieter- 1882 Gaststätte, diese

war früher von Johann Joachim Eggert bewirtschaftet, der war mit Wilhelmine

Dorothee Schröder, geb. 1836, gest. 1919, verheiratet Gertrud Schinkel,

ehem. Gastwirt u. Landwirt, 9,04 ha August Brandt,

Gastwirt (ohne Hofnr) 2,08

ha, August war verheiratet mit Else, wahrscheinlich geb. Templin (der

Vater war Gemeindearbeiter, siehe

Gemeinderatsprotokolle)

|

|

9 a. nicht auf dem

obigen Plan, am Weg nach Eichstedt rechts, Haase, Gustav Haase,

Zimmermann, 1,18 ha

|

|

9 b. Maurer Schulz

– 2 Personen- 1882 |

|

10. Ackerhof war ca. 1840

Rahmsdorff, 1882 Christoph Rahmsdorf, Ackermann Hans

Erxleben, Ernst Ludwig

Erxleben.. Ramstorff 1734, Peter Ramstorff 1762 Peter Ramstorff

1796 10 a Mauerer und

Grundsitzer Lindstedt –3 Personen 10 b.

Kirchenmusiker Storbeck – 5 Personen- 1882 Karl Eggert,

Landwirt, 15 ha |

|

10 a war Storbeck |

|

11. Kossath Ludwig Scheel; Jacob Scheel, Christoph Judenholz 1764; Christoph Bülow 1804; Joach. Christoph Neubauer 11. Kossath Eggert

– 7 Personen – 1882 Hof Nr. 11 war

1817 von Johann Peter Eggert aus Möllendorf gekauf worden. Sein Sohn Johann

Joachim Eggert war verheiratet mit Wilhelmine Dorothee Elisabeth Schröder von

Hof Nr. 4 und betrieb die Gastwirtschaft Friedrich Rahmsdorf,

Bauer, 10,53 ha vorher auch Eggert

, war 1937 Fritz

(Friedrich) Rahmsdorff, verh. mit Anna Henning, (Schwester meines Großvaters

Bernhard Henning) dann Otto Löbke, verh. mit Anneliese geb. Rahmsdorf, Otto war der Bruder von Albert Löbke, der auf Hof Nr. 15 wohnte . |

|

12. vorher war hier

Tischler Eggert , Ewald Rahmsdorff, zwei Kinder Helga und Albrecht Helgas Großvater

kaufte diese Hofstelle von Eggert Ida Eggert, 1,79

ha Kossath Mathias

Behnke; Franz Behnke; Ludw. Joachim Tischlermeister

Eggert – 6 Personen- 1882 13. Meyer Kossath Andreas Dressen; Ludolph Dreß ; Hans Dreß 1746 ; Andreas Dreß 1783; Andreas Friedr. Meyer 1818 Kossath Meyer – 8

Personen- 1882 Otto Meyer, Landwirt, 5,05 ha |

|

13 a.

Tischler Hermann Dittfach, das Haus war das umgesetzte Fachwerkhaus vom Hof

Nr. 18/19 (später Nahrstedt), 1 Tochter Doris Ferdinand

Dittfach, Rentner 0,71 ha

|

|

14. Früher

Nahrstedt, dann Schuster Rahmsdorff, dann von Fam. Nikolai bewohnt. Hermann Rahmsdorf,

Schuhmacher, 2 ha Kossath Andreas

Meinecke; Jacob M... Peter Blackstein

1794; Joach. Friedr.

Blackstein 1782; Joh. Friedr. Rust

1805: Abraham Nahrstedt

1824: Kossath Nahrstedt

– 6 Personen – 1882 |

|

15. Ackerhof Albert Löbke, verh. mit Johanna Haberland, 3 Kinder, Erhard,

Marlene, Joachim, die Hofstelle ging

an Silke verh. Röding, die Tochter von Marlene, verh. mit Erich Schulz aus

Häsewig Albert Löbcke,

Bauer, 21,75 ha Ackermann Joh.

Kersten; Christian Kersten;

Balthasar Kersten;

Jürg. Wilf.

Kleinau 1737; Paul Kersten 1752:

Nicolaus Kersten

1778; Paul Kersten 1796;

Joh. Gottfr,

Gabler 1814; Joh. Christoph Baier 1822 Ackermann Beyer –

7 Personen- 1882 |

|

16. Küster Ernst Küster,

Bauer, 23,36 ha Großkossath Michael Reinecke (Krüger); Paul Reinecke; Christoph

Reinecke; Joachim Behrends

1759; Joach,. Christoph

Behrend 1790 Kossath Tidecke –7 Personen- 1882 |

|

Karl Schwarz,

Bauer, 24 ha Kossath Lorenz

Behrens; Joachim Behrens; Balthasar Behrens

1741; Joachim Bruncke 1778; Christoph Göthe 1807 Kossath Schwarz –

8 Personen- 1882

Hofstelle Schwarz/Kuschel, am Dorfplatz. Bei

diesem Hof war das Wohnhaus hinten auf dem Hof, vorne das Torhaus |

|

18. Nahrstedt/Schröder/Templin Kossath Nikolaus

Reinecke 1739; Joh. Albr. Reinecke 1768; Joh. Albr.

Reinecke 1793 Kossath Reinecke-

5 Personen- 1882 Wilhelm Nahrstedt,

Bauer, 41,25 ha Zur Zeit von

Friedrich Wilhelm Nahrstedt war die „Umsiedelungsaktion“ im Dorf, Reinecke

ging auf Hof Nr. 6, Riebold auf Nr. 20, Dittfach baute das Faschwerkhaus von

Nr. 18 oder 19 an der Strasse nach Gr. Schwechten neu auf (inzwischen

abgebrannt), Nahrstedt ging von Hof Nr. 14 zu 18/19 |

|

19. zu 18

gehörig Großkossath

Christoph Seeger, Peter Brühan; Peter Judenholz; Peter Judenholz

1744; Joh. Erdmann

Wichmann 1764, Joh. Ramstorff Kossath Karl

Erxleben – 5 incl. 2 Mieter- 1882

Der Dorfplatz 1934 aus Richtung Groß Schwechten,

links Nahrstedt, dahinter Rahmsdorf/Stottmeister (Nr.41) gegenüber Thiede (Nr.46) davor das Spritzenhaus

für das Feuerwehrfahrzeug und auch die Strassenzeile war noch komplett

bebaut. Der Umspannturm wurde erst Anfang der 2000er Jahr abgerissen. |

|

20. Riebold Riebold war vorher

an der Meierstr. rechts neben Hof Nr. 14 (Nahrstedt ansässig) Kossath Johann

Müller, Balthasar Müller; Barthol. Köppe

1755; Hans Erdm. Behrens

1751; Erdm. Christoph

Sellin 1776; Joach. Christoph Scheel 1802; Joh. Christoph

Lindecke 1803, Joh. Christ. Müller 1831 Wittum (Kossath)

Müller – 5 Personen- 1882 Friedrich Riebold,

Bauer, 30,65 ha |

|

21. Paul

Haberland/Krehl/Brühan Kossathengut

Käthner Christoph Sch..nnemann; Haberland 21a

Stellmachermeister Haberland –5 Personen 21 b. Maurer

Müller – 4 Personen- 1882 Paul Haberland,

Bauer und Stellmacher, 5,50 ha |

|

Ohne Nr.

|

|

22.

Otte/Cramm/Engel Kossath Johann

Schack; Peter Scheel; Peter Neumann

1749; Joach. Höfft

(Schulz) 1772; Joh. Peter Höfft 1807;

Joh. Friedr. Höfft

1837 22 a Kossath

Friedrich Höfft – 5 Personen 22 b.

Schneidermeister Wilhelm Schulz – 8 Personen- 1882 Hermann Otte,

Bauer, 27,88 ha |

|

23 Grundsitzer Alex. Victor Alb. Baleike; Baleike; Joh. Friedr. Schulz 1783; Heinr. Rappenbeck

? 1806; Rittergutsbes.

Rendelmann Mühlen... Gradert

– 5 Personen- 1882 |

|

24. Colonist Ernst

Hämeling; gest. 16.3.1803, seine

Witwe Anna Elisabeth, geb. Noax verheiratete sich 1803 mit dem Witwer Johann Christoph

Schröder vom Hof Nr. 4 Heinr. Wienecke 1802 Colonisten Wittum

Schütz- 3 Personen- 1882 Reinhold Schulz,

Landwirt, 3,85 ha |

|

25. Colonist Meyer. Joach. Friedr. Meyer 1794 Colonist Pierau – 8 Personen- 1882 Hermann Ahl 10 ha |

|

26. Colonist Christian Baleck 1782; N... Fettback Colonist und

Maurer Olfert 7 Personen- 1882 Friedrich Nehls, Grundsitzer, 3,96

ha |

|

27. Dechenthin, Willi

Straßenwärter, 4,43 ha Colonist Joh. Friedr. Ladewig 1788; Macherin 1814; Joach. Balecke Colonist u.

Leineweber Dechenthin- 1882 |

|

28. Grundsitzer Wenning ? Peter Bertckau 1766; Wilf, Christ.

Benhner 1801; Joach. Friedr.

Öhmann 1815; Rittergutbes.

Rendelmann |

|

29. Tagelöhnerhaus zum

Gute gehörig |

|

30.

Lehrer Kersten Tagelöhnerhaus zum

Gute gehörig Minna Kersten,

Lehrerwitwe, 0,37 ha |

|

31. Müller Grundsitzer

Ahring, H... Joach. Schulz, Windmüller 1798 Wilhelm Müller,

Bauer, 17,13 ha |

|

32. Grundsitzer

Joachim Lentz 1783, Röhr, Heise Albert Thiedke,

Landwirt u. Fleischbeschauer, 2,71 ha |

|

33. Lenz Willi Lenz, Bauer,

16,04 ha Grundsitzer Paul

Deckwede 1796, Joach. Dechwede

1803, Andreas Schulz, Joach. Friedr.

Gäde Grundsitzer Lenz-

4 Personen- 1882 |

|

34. Garlipp Kossath Andreas Booß, Joach. Wönning, Andreas Wasmuth; Joh. Mich. Schulz 1870; Christoph Bülow, Meine; Christ. Garlipp Kossath Garlipp- 6

Personen- 1882 Otto Garlipp,

Bauer, 14,85 ha

Haus von 1843

(Balkeninschrift), Aufnahme 2009 |

|

35. Kossath Joach.

Bohne, Jacob Küster; Math. Neubauer

1764; Joach. Christoph Neubauer 1803, Joach. Nicolaus Hünermörder 1817;

Rittergutsbes. Rendelmann 35. Zum Rittergut

gehörig – 4 Personen waren früher

Arbeiterhäuser vom Gut |

|

36. waren früher

Arbeiterhäuser vom Gut Ackermann Steffen

Meinecke, Joach. Scheel; Joach. Scheel; Math. Schneider 1743; Karl Gottfr.

Belitz 1776; Karl Gottfr.

Belitz 1807; Joh. Gottfr. Tieleck

1812, Rittergutsbes.

Rendelmann |

|

36. Zum Rittergut

gehörig – 7 Personen- 1882 |

|

37. Kossath

Schmiedemstr. Steffen Meinecke 1650, Mstr. Joach.

Friedr. Lüdecke, Peter Lüdecke

1739; Joh. Zach. Lange 1761; Joach. Friedr.

Mair 1776; Joh. Peter Lange

1796; Andreas Schulz

1809; Joach. Deckwede

1814; Karl Friedr.

Wetzel 1805 Wittum (Kossath)

Ahl – 4 Personen- 1882 Ahl/Otto

Schröder/Pieck Tochter Alma Ahl

heiratete Otto Erdmann Schröder, sie blieben kinderlos, später gelangte das

Grundstück an Ines Schröder (Tochter v. Hermann Schröder u. Doris Adler)

verh. Pieck. (Ines Schröder +

Norbert Pieck) Otto Schröder,

Landwirt, 4,70 ha Dorothee Sophie

Wetzel 1839-1909,war verheiratet mit Joachim Friedrich Ahl, 1834 – 1879, ihre

Tochter Dorothee, Frida Alma 1875 – 1932 war verheiratet (1903) mit Otto

Erdmann Schröder (Hof Nr. 4) 1874 – 1962 |

|

38. Ackermann

Hans....; Hans Vinzelberg; Nic. Erxleben; Peter Vinzelberg

1751; Joh. Friedr.

Erxleben 1782; Joh. Christ.

Erxleben 1876 Ackermann

Christoph Erxleben –7 Personen- 1882 1937 Karl Erxleben,

Bauer 44,98 ha Verh. mit Luise 2 Kinder, Karl

jun. geb. ca 1951 und ein Mädchen(NN) |

|

39. war früher das

Hirtenhaus, später das Armenhaus, abgerissen Hirtenhaus 39 Armenhaus – 13

Personen- 1882 |

|

40. Rahmsdorff/Stottmeister/Behnke Halbackerhof Joh.

Balecke 1693; Joach. Garlipp; Hans Erdm. Garlipp 1736; Christ. Ludwig Garlipp 1773; Christ. Schulz 1804; Friedr. Wilf.

Märtens 1808; Joh. Friedrich

Kläden 1810; Rittergutsbesitzer

Rendelmann; |

|

40. Zum Rittergut

gehörig – 18 Personen- 1882 |

|

41. zu 40. dazu

gehörig Halbackermann Joh.

Balecke 1693; Joh. Balecke; Joach. Balecke 1740; Joh. Albr. Balecke 1741; Joach. Friedr. Franck 1789; Joh. Christian Franck 1821; Christoph

Ramstorff 1843; . Grundsitzer

Christoph Rahmsdorf – 3 Personen- 1882 1937 Otto Rahmsdorf, Bauer, 19,02 ha |

|

42. Wilhelm Rahmsdorf,

Bauer, 29,20 ha Kossath Friedr.

Ramstorff; Julius Brauert; Peter Schulz 1764;

Hö... Joach. Schildt; Caspar David Tornau 1819; Joh. Joach. Schildt

1843; Carl Höfft 1864 Kossath Karl Höfft

– 10 Personen- 1882 |

|

43. Rolle/Kettler Otto Rolle, Bauer,

10,25 ha Grundsitzer

Gottfried Loste; Wilf. Deckwed

1864; Schüler Ahlers

1865 Häusler u. Schäfer

Oppermann – 4 Personen, incl. 1 Mieter- 1882 |

|

44a Höft, Horst +

Marliese Rahmsdorf, geb. Höft (Eltern waren Erich und Lieschen

Höft), Horst Rahmsdorf kam aus Groß Schwechten, sein Vater war Alfred

Rahmsdorff, Sohn von Ernst Rahmsdorf aus Groß Schwechten, dieser war der

Bruder von Fritz Rahmsdorf siehe Hof Nr. 11 Erich Höfft, Bauer,

21,58 ha Kossath Joh.

Kersten; Jac. Werner Falck; Joach. Schulz 1752; Joach. friedr.

Schulz 1786; Joh. Andreas

Laubhagen 1809; Georg David Schulz

1817; Friedr. Schulz Schuhmacher Gustav

Schmid – t4 Personen- 1882 |

|

44. Klara + Albert

Rahmsdorf Albert Rahmsdorf,

Grundsitzer, 4,05 ha Schuhmacher Gustav

Schmidt – 4 Personen- 1882 |

|

45. frühere

Schmiede Friedrich Falke,

Schmiedemeister, 4,75 ha Kossath Jacob

Garlipp; Peter Brandt; Matth. Böllsdorff

1750; Joach. Matth. Götz

1772; Gabriel Götz 1807;

Carl Fried. Höft

1810; Carl Friedr. Aug.

Höft 1841 45 a. Häusler u.

Zimmermann Ries –4 Personen 45 b.

SchuhmacherThunecke – 3 Personen 45 c.

Müllermeister Gäde – 4 Personen- 1882 |

|

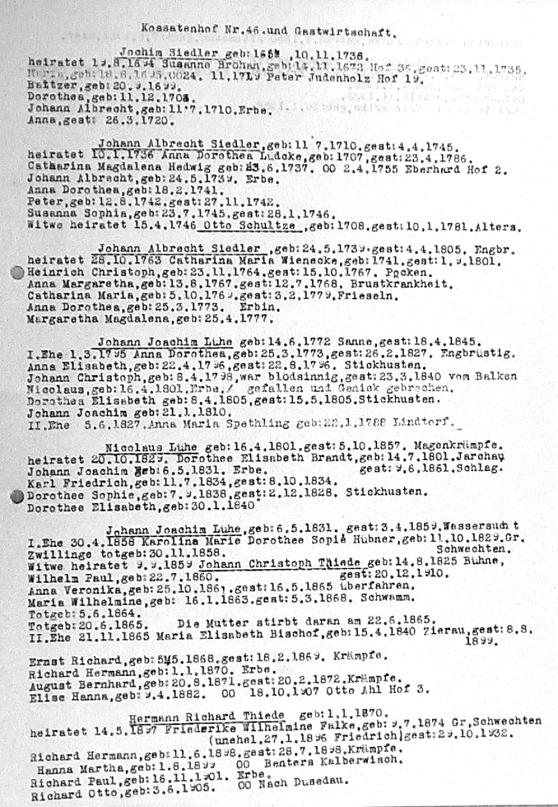

46. Thiede Richard, Paul,

Manfred Thiede, dann Hofstelle

aufgeteilt für Mehrfamilienhaus, Stall an Andert verkauft, ca. 2001 Paul Thiede,

Bauer, 35,25 ha Großkossath Joach.

Siedler; Joh. Albr. Siedler 1736; Otto

Schulz 1746; Joh. Albr.

Siedler Krüger 1763; Joh. Joach. Lühe

1795 Kossath Tiede – 4

Personen- 1882

|

|

47. Bäcker

Schütze/Bäcker Brehmer/Andert Willi Brehmer,

0,65 ha Kossath Jacob

Lanz; Christoph Lanz; Joh. Richardt 1771 Joach. Wetzel 1792; Martin Neubauer

1805; Joach. Schulz 1807; Rittergutsbesitzer

Rendelmann Zum Rittergut

gehörig – 6 Personen- 1882 |

|

48 Kossaten Hofstelle

Henning/Schröder Friedrich Karl

Henning, Karl August Henning, Bernhard Henning, Gerda Schröder, Christian

Schröder Gerda u. Thea

Henning, 20,50 ha Kossath Jürgen

Rogge; verh. mit Anna

Seefloh von Hof Nr. 4 Andreas Rogge; Christoph Müller 1736; Joh. Georh Henning 1761 Joach. Henning 1785; Joach. Henning 1807 Kossath Henning – 7 Personen- 1882

Hochzeitsgesellschaft

vor Hof Nr. 48 im Jahr 1925 (Hochzeit Thiede, Hof Nr. 46) |

|

49. Max + Else Max

Haberland/ Herbert Weiß/ Fred Theuerkauf Max Haberland,

Postschaffner, 2,04 ha Käthner Dettleff

Springer; -Ludwig Pätau; Joh. Christoph

Reinecke 1756; Kossath Matth.

Kruse geb.12.2.1782, gest.

16.10.1828; verh. mit Catharina Reinicke, Tochter des Johann Christoph

Reincke und seiner Fau Susanne Pätau. Der Vater von Matth. Kruse war Johann

Thomas Kruse, er war seit 20.1.1752 in zweiter Ehe verheiratet mit Elisabeth

Seefloh, geb. Förster, der Witwe von

Christian Seefloh Joh. Albr. Kruse 1816; J.Joach. Reusener

1829; J.H.W. Krüger

1830; J.Joach. Müller; Rittergutsbes.

Rendelmann 1832 Wohnung für die Familie des Inspektor Meyer

auf dem Rittergut- 1882

Foto von Hof

Nr. 49 etwa von 1928, hinten rechts Else Haberland, vorn links Thea

Marquardt, geb. henning Hof Nr. 48 |

|

50.

Gastwirtschaft Rohst/Mewes Adolf Mewes, Bauer

u. Gastwirt, 36,36 ha Lisa Mewes geb.

Rohst, eine weitere Schwester Rohst mit Haberland verh.

Eine Bauernhochzeit 1938 vor der Gastwirtshaft

v. Adolf Mewes |

|

50 c. Kaufmann

Drevenstedt/Gille Friedrich Gille,

Kaufmann, 2,54 ha Ackermann Peter

Schenk; Joh Schenk; Peter Scheele

1742; Mich. Schulz 1749;

Joh. Albr. Scheele

1766; Joh. Friedr.

Ramstorff 1794; Krüger=Gastwirt 50 a. Gastwirt

Rahmsdorf – 7 Personen 50 b. Häusler

Friedr. Rahmsdorf – 5 Personen 50 c. Kaufmann

Drevenstedt 5 Personen- 1882

Kaufmann Gille in der Tür seines Ladens, etwa

1905 |

|

51.

Oppermann, Schaak Karl Oppermann,

Landwirt, 5,13 ha 51 Leibgedinge zum

Gute jetzt Grundsitzerstelle Alex. Vict. Alb. Reinecke 1746 Pächter; Vict.

Alb.Reinecke 1771 Besitzer Joach. Friedr.

Gasper 1797; Christ. Friedr. Gaspe 1799; vor Reinecke wohnte gegenüber

noch Ollendorff im „kleinen Garten“; Joach. Frier. Gasper 1840 Grundsitzer

Horstmann (?), Altsitzer Casper nebst Familie (?) zusammen – 9 Personen- 1882

|

|

51 a Wilhelm

Haberland Wilhelm Haberland,

Bauer u. Rendant der Spar- und Darlehenskasse, 16 ha. |

|

52. Pfarrhaus Pfarre, Pfarrer

Ahlborn, 42,44 ha Pfarre, Pastor

Schütze 7 Personen- 1882 19. November 1766

ist morgens 5.30 Uhr im hiesigen Pfarrhaus Feuer ausgebrochen |

|

Feldwindmühle Weg

nach Gr. Schwechten Karl Hitzholz, ehem Müllermeister, 1,58 ha, (Sohn Hermann

> Lisbeth)

Die ehemalige Mühle am Weg nach Groß Schwechten

kurz bevor sie endgültig zusammengestürzt ist |

|

|

|

53 Witwe Schildt –

4 Personen- 1882 |

|

|

|

54. Hermann

Schmidt, Zimmermann, 0,88 ha |

|

|

|

55. Grundsitzer

Schartau –7 Personen incl. 3 Mieter- 1882 |

|

|

|

56 Alfred Schulz,

Schneidermeister, 0,87 ha |

|

|

|

Nach dem 2.

Weltkrieg kamen folgende Siedler nach Klein Schwechten, die aus der

Enteignung des Gutes Land erhielten: Alex Bopp, August

Bopp, Bauditz, Deutsch, Konschake, Heidenreich (hat von Bopp übernommen),

Krug, Nieswandt, Behnke, Wilhelm Schulz, Heinrich, Krüger, Könn/Schüssler,

Wuttke, Sternberg, Pröttel, Mutke, etliche von diesen sind nicht im Dorf

geblieben sondern z.T. in den Westen weiter gezogen. |

|

Adressbuch von 1927 |

|

Im Jahr 1912

erschien das zweibändige Werk „Die

Altmark und ihre Bewohner” von Lehrmann

(Rektor, Osterburg) und Schmidt (Lehrer Meseberg). Etliche Haussprüche aus

Klein Schwechten sind in Band 2 wiedergegeben. Hinweise auf die Zeit der

Entstehung finden sich allerdings nur selten. Ich habe dieses Buch von Frau

Inge Krehl, geb. Haberland leihweise erhalten und kann es sehr empfehlen. Hof Nr. 4 Donnerschlag und

allen Brand Wend ab Gottes

Vaterhand. Halt im schutze

uns zum Nutze, Was wir hier mit

Mühe bauen, Laß es

Kindeskinder schauen. Hof Nr. 4 Mit Gottes Hilfe

erbaut im Jahre 1871 Hof Nr. 5 Gott hat dir

geschenkt das Leben, Seel und Leib; darum bleib ihm allein

ergeben. Er wird ferner ...

(Rest fehlt) Hof Nr. 5 Ist Gott unser

Helfersmann, Was wird sein, das

mir schaden kann. Ich habe Gott zum

Führer. Ist Gott mein

Heil, mein Hülf und Kraft, Die böse Welt

nichts an mir schafft. Weicht alle meine

Feinde, Die ihr mir

listiglich nachsteht, Nur teurer Schmach

entgegengeht Zu meiner großen

Freude Hof Nr. 6 Eine ruchlose,

nichtswürdige Hand Brachte Haus,

Scheune und Ställe mir in Brand Den 17. Dezember

1862. Gottes Hilfe aber

gab mir die Kraft, Daß in diesem

Jahre sicher wieder in Stand gebracht. 1863 Hof Nr. 14 Nicht hier ist

unser Vaterland, nur allein bei

dir, Gott, droben, Ist der Ort wo

deine Hand Uns das Glück hat

aufgehoben. Hof Nr. 19 Frisch auf! Dein

Streben zage nicht, Gott will sich

deiner erbarmen. Rat, Hilf wird er

dir nicht versagen. Hof Nr. 20 Bis hierher hat

uns Gott gebracht Durch seine große

Güte, Bis hierher hat er

Tag und Nacht Bewahrt Herz und

Gemüte. Hof Nr. 30 Gott Vater,

schütz' den Segen, Den wir hier

niederlegen. Herr Jesu, in die

Himmelsscheune Führ uns einst

all' in Gnaden ein. Du heilger Geist,

in uns bereit Viel Früchte für

die Ewigkeit. Hof Nr. 37 Noch eins, Herr,

will ich bitten dich, Denn du kannst mir

wohl geben, Was mir Not, du

treuer Gott, In diesem und

jenem Leben: Gib wahre Reu,

mein Herz erneu, Errette Leib und

Seele. Hof Nr. 38 Erhalte diesen

Hof, o Herr, in deiner Gnad, Und streue Segen

aus auf des Bewohners Pfad. Hof Nr. 38 Wir wollen unser

Ernte Segen In Gottes Hand

hier niederlegen. Hof Nr. 40 An Gott will ich

gedenken, denn er gedenkt an

mich. Wenn mich die

Sorgen kränken, so hebt mein herze

sich zu meinem Gott

empor; Bald weichen alle

Schmerzen, Denn er stellt

meinem Herzen Nichts als

Vergnügen vor. Die Last werf ich

auf ihn, so wird die Arbeit

süße, Wenn ich den

Schweiß vergieße. Hof Nr. 40 Nun tret ich

wieder aus der Ruh' Und geh dem sauren

Tage zu, Wie mir ist

auferleget Nicht weiß ich

was. Hof Nr. 41 Wer nur den lieben

Gott läßt walten Und hoffet auf ihn

allezeit, Den wird er

wunderlich erhalten In aller Not und

Traurigkeit. Wer Gott, dem

Allerhöchsten traut, Der hat auf keinen

Sand gebaut. Hof Nr. 46 Bis hierher hat

uns der Herr geholfen. 1. Samuel 7, 12.

Meinen Ausgang segne Gott. Ich und mein Haus,

wir wollen dem Herrn dienen. Jos. 24,15. Bete und arbeite.

Amen. Unbekannt aber

Klein Schwechten Bauen hat uns Müh

gemacht. Gott sei dank! es

ist vollbracht. Schule zu Klein

Schwechten Die Jugend bilden

und erziehn, Welch hohes Ziel

für dieses Leben. Möcht' solchem

edlen Werke hier Gott allzeit

reichsten Segen geben. |

|

Flurnamen in Klein Schwechten |

|

|

Viele der alten

Flurbezeichnungen kennen wir heute in ihrer Bedeutung bzw. Herkunft nicht

mehr. Für den Heimatforscher sind sie allerdings häufig ein deutlicher

Hinweis auf alte Siedlungsspuren, denn diese Namen haben sich meist über

viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte erhalten. Darum will ich einige

Erläuterungen geben. |

|

|

Karte aus

Chronik Klein Schwechten |

|

|

Aus Chronik Klein

Schwechten |

|

|

Aus Chronik Klein

Schwechten |

|

|

Aus Chronik Klein

Schwechten Die Ableitungen

der Flurnamen sind mit aller Vorsicht zu sehen, schließlich war der Verfasser

der Chronik, Walter Zahn, kein Historiker. |

|

|

Aus Chronik Klein

Schwechten Die Ableitungen

der Flurnamen sind mit aller Vorsicht zu sehen, schließlich war der Verfasser

der Chronik, Walter Zahn, kein Historiker. |

|

|

|

|

|

Alte Flurkarte

von 1865 nach der Separation |

|

|

Flur 1 |

|

|

Der Brückenschlag |

Brückenschlag Viele unserer Ortsnamen lauten Brücke, Bruck oder sind

mit brücke zusammengesetzt, Osnabrück, Steinbrück, Saarbrück, Insbruck u. s.

w. unvergleichbar ist wol das keltische briga, bria, briva, welche zwar DUCANGE 1,

775b. 779b pons, ZEUSZ (gramm. celt. 101) collis

deutet; keine der heutigen keltischen sprachen besitzt ein ähnliches wort für

brücke. das ir. drochad, droichiod scheint mit darach eiche, baum nahverwandt,

die welsche sprache hat pont aus dem latein. pons wird passend aus skr. patha

und pathin (welches einige casus panthan bildet), gedeutet, die brücke ist

der weg über den flusz, und auch gr. ποντος

scheint der schiffe weg. sonst heiszt brücke im skr. sêtu, die bindende, von

der wurzel si, binden. litt. ist sija der brückenbalke, tiltas die brücke,

finn. silta, lapp. shialdo. die Slaven haben most''. |

|

Gegen Häsewig |

|

|

Der Heidenschlag |

|

|

Der lange Schlag |

Der Schlag eine reihe neben einander liegender äcker ADELUNG, so

besonders nd. 'die eintheilungen des tragbaren ackers bei einem landgute' DÄHNERT 426b:

dat good liggt in dree slägen, braak slag, brach liegendes feld, winter -

slag, für die wintersaat, sommerslag. ebenda, vgl. MI 80a.

so schon mnd.: twee stucke landes, dee gheleghen zynt an der mersch ton Damme

uppe den veren slaghe. Oldenb. urk. von 1393 bei SCHILLER-LÜBBEN 4,

221b; weten-slach, wo weizen steht, ebenda; bergschlag: ager

collinus, ein acker de an einem berge licht, bergslach. CHYTRAEUS cap.

9. scherzhaft: ist's genug, dasz in und um Weinsberg die geister wild wachsen

wie wegerich? hätte man sie nicht in cultur legen können? das terrain in

schläge vertheilen? nach den regeln der spargelzucht sie in beeten ziehen

...? IMMERMANN 2, 134. so auch in

flurnamen, s. SCHUMANN d. flur- oder koppelnamen

des Lübecker stadtgebiets s. 35, 122. dagegen gehört bairisch -schlag am ende

von ortsnamen wol nicht hierher, s. SCHMELLER 2, 512. mundartlich ein mit

einer pflanze dicht bestandener platz (?): Heuschlag, weidestück, worauf heu gemacht wird: drauf

kaufte er einen acker und einen heuschlag .. dann eine ganze hufe. MUSÄUS

volksm. 1, 39 Hempel. in den marschländern ist schlag oder deichschlag der

jemandem zur instanderhaltung zugewiesene theil eines deiches oder weges ADELUNG, auch

dikpand brem. wb. 4, 804, nach JACOBSSON 3, 608b ein

groszes deichpfand, das von einer commune oder einer vielheit von

interessenten zu unterhalten ist: schlag oder teichschlag, ein stück land

oder acker, das einem bey der eintheilung des teich-landes zugeschlagen

worden, portio terrae aggere cinctae. FRISCH 2, 188a (vgl. 2);

nach dem brem. wb. 4, 804 so genannt von slaen erde auffahren, oder 'weil ein

solcher antheil mit eingeschlagenen pfählen pflegt bemerkt zu werden'; wan nu

in solken schouwingen .. ein edder mehr dike, edder schlege dikes,

brokhafftig befunden und gewroget worden. quelle von 1579 s. ebenda. ähnlich

wird schlag bei der torfgräberei als masz gebraucht für eine fläche von 32

(nach JACOBSSON auch 16 oder 8) fusz länge

und 8 fusz breite, deren 8 (bez. 16 oder 32) ein tagewerk ausmachen. ADELUNG. JACOBSSON 7,

225b. die torfstücke in schläge setzen, sie in solchen

abtheilungen schräg gegen einander stellen, ebenda. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3,

190a. |

|

Die breiten Gehren |

GEHR, GEHREN, m. 1) speereisen, speer. GEHR,GEHREN, m.

zwickel, schosz u. ä., eigentlich speereisen, ein altes wort mit vielfältiger

anwendung und weiterbildung des begriffes; ein fem. gehre s. unter 5, a. ags. gâr (gârholt der schaft), altn. geirr. auszerdem

anklingend goth. gairu in der gl. 2 Cor. 12, 7 zu dem hnutô stimulus des

textes (s. unter knute), nach form und sache doch nicht unmittelbar eins mit

jenem, und lat. gaesum, gaesus wurfspeer der Gallier (FRISCH 1,

343a), das wol urverwandten anhalt findet in zend. gaêçu

lanzenträger JUSTI 98b (s. BICKELL in

Kuhns zeitschr. 15, 80). unser gêr hat dem gallischen worte gegenüber keine

verschiebung des anlauts, kann aber doch auch kaum entlehnung sein, die dann

von den Kelten aus zu allen german. völkern gedrungen sein müszte, da auch

goth. gairu dem kreise des wortes angehören wird. aber eine erörterung der

einschlagenden sprach lichen und sachlichen fragen ist hier nicht möglich,

sie übers knie zu brechen eben so wenig. vgl. die reiche zusammenstellung und

die winke DIEFENBACHS im goth. wb. 2, 383 fg.

entlehnt ital. ghiera pfeil DIEZ2 2,

33. Im leben erhielt sich das wort im gebrauch der fischer

u. ä.: und (wenn) meins herren aigen lewt mit ainem ger giengen und koppen

viengen, des sullen si unentgolten sein (straflos). österr. weisth. 1, 318,

31, aus dem Zillerthal 14. jahrh.; fuscina, biberger. DIEF. 254a,

schwäb. 16. jh., gere nov. gl. 184a, schwäb. 15. jh.; man sticht

die biber eben wie die lächs mit eisenen g ä r n . FORER

thierbuch 22a; so werden auch die aalen und schleyen mit dem

geren, der wie eine dreizäckichte gabel von eisen gemacht ist und in der

mitten einen längern spitz mit wiederhacken hat (gefangen). HOHBERG 2,

502b, vgl. 514a; die lachse werden zu nacht bei

angezündeten fackeln mit geeren gestochen. FRISCH 1, 343a aus KÖNIG

schweiz. hausbuch 876, wie noch jetzt am Oberrhein MONES

zeitschr. 4, 69, schweiz. STALDER 1, 436, in Schwaben SCHMID 228

(zackichte eiserne gabel), in Kärnten, Steiermark gear, gearn LEXER 113,

'mit geeren, dristacheln oder aalgabeln' Leipz. öcon. lex. 1348, d. h. gabeln

'mit dreien zacken' FRISCH (vgl. tridens schon unter

a), wie nl. gheer fuscina cuspidibus horrens, quibus pisces capiuntur KIL.; in

würzburg. fischerordnungen von 1570 und 1766 wird der gehr zum stechen der

barben verboten SCHM. 2, 61. auch der gebrauch

beim fischen stammt aus alter zeit nach ahd. fiskêr (für fiskgêr) tricuspis GRAFF 4,

225, fussina DIEF. 254a, im 16. jh. |

|

Spitze Gehren |

fischergere und -geren fuscina das., s. unter

fischerger (er wird da noch 'geschossen', wie die alte waffe). auch noch nl.

aalgeer. vgl. kräuel 1, b a. e., s. auch altfries. gerfonge RICHTH. 774b.

das alte heldenwort lebt übrigens auch noch in namen,

sowol mannsnamen wie Gerhard, Gerold, Gerbert, urspr. Gêrbreht, in Gerboth,

mhd. Gêrbote

cod. d. Sax. II, 3, 434a, ahd. Kêrpoto, Germann, ahd.

Gâraman, Gervinus, ahd. Gêrwin u. ä., recht alt in ital. Garibaldi, ahd.

Gâribald u. ä., als auch in frauennamen wie Gertrud, ahd. Gêrdrûd, mhd.

Gêrlint, ahd. Kêrhilt, Gêrberga, Gâriperga u. a., s. FÖRSTEMANN ahd.

namenb. 1, 471 ff., auch die grosze sammlung schon bei FRISCH 1,

340 fg.; als zweiter theil z. b. in mhd. Wolfgêr, Berngêr (Berengarius, nhd.

Berger), Blîggêr, Rüedegêr (nhd. Rüger, Rieger, Ricker), Helmgêr, Swâpgêr,

ahd. Liutgâr, Liutgêr, Hildigâr (nhd. Hilger), Alagêr (ital. Alighiero),

weiblich Hildigêra u. s. w. 2) übertragen auf bodenbildung ähnlicher

gestalt. a) schon ahd. gêro, kêro lingua maris GRAFF 4,

225, seebucht (oder landzunge?), mit einem speereisen verglichen. so ist Kiel

nach alter angabe von der Kieler bucht benannt, diese aber eig. als keil

(mnd. tom Kyle, zu Kiel), vgl. der kleine Kiel, sonst eine kleine bucht am

innern der groszen, und altn. kîll m., norw. kil schmale, tief einschneidende

seebucht FRITZNER 348a, AASEN 349b;

keil, nd. kîl ist aber ursprünglich auch pfeilspitze, bolzen u. ä. (s. keil

4, a. c), freilich nicht altn. ähnlich gestaltetes landstück, schon mhd., im groszen

wie im kleinen (LEXER 1, 869), z. b.: unsern acker zu M., der ist (er besteht aus) xvj pifang

und ain gern. SCHM. 2, 62 aus d. mon. boica 18,

599, vergl. nordd. bei HALTAUS 664; amme (für anme) geren bi

der neyngrubin ij jugera. BAUR hess. urk. 2, 750, vom j.

1314; duos terminos dictos geren sive frechten terre arabilis, s. SCHERZ 416;

vîr akere bî Zungelers gêrn (verkauft). HÖFER urk. 52, thür. vom j. 1298;

so denn gedenkt er ouch (vgl. gedenksmann), das sy erbten (beerbten) am

geeren Jennin am geeren. weisth. 4, 434, schweiz. vom j. 1413, auch schon zu

eigennamen von landstücken geworden. auch hier doch noch starkformig: daჳ holz,

daჳ dâ

heiჳet

gêr. LEXER a. a. o., östr. vom jahre

1294. bair. gêrel, kleiner g.: vier acker, und vor den ain gerel. SCHM. a. a.

o., vom j. 1372. auch altn. gibt EGILSSON 229b geiri m.

segmentum terrae figura triquetra. nd. als f e m . (s. 5, a):

wenn zwei oder mehr ackerstücke in einem felde, die gleiche lang und

darzwischen eine gehre wehre gelegen, wie lang die gehre sien schölle? 'wenn

die ackerstücke ihr volle länge und breite … solle das übrige zu der gehren kommen'. weisth. 4,

661 (die gehre hat keine volle breite); s. mehr bei SCHILLER und LÜBBEN d) noch jetzt z. b. heiszt in Thüringen,

Sachsen ein gêrn, gîrn ein ackerstück das spitz ausläuft, eins blosz mit

schräg zulaufender gränzlinie ohne spitze ein stumpfer gîrn; es heiszt z. b.

thür.: er hat geerbt einen söttel von 1½ acker, eine strichel von 3/4 acker

und einen gîrn von ½ acker; auch gœrn (göracker, görsottel) REGEL

Ruhlaer mundart 188. auch in der Oberpfalz ein gêrn, kürzeres ackerbeet das

wie ein zwickel oder keil zwischen längeren liegt SCHM. 2,

62, schwäb. SCHMID 228, auf der Eifel giren,

pfälz. gerel FROMM. 6, 14; nd. gêre f. SCHAMBACH 62b,

gêrn pl. DANNEIL 63b, nl. geer m.,

engl. gore. aus Meiszen gibt ADELUNG eine alte bauernregel der

gehren gibt und nimmt, d. h. wenn ein benachbartes regelmäsziges stück nicht

die rechte breite hat, so ist der gehren zu breit geackert worden und musz

das fehlende abgeben, und umgekehrt was dort zu viel ist. häufig als

flurname, thür., sächs., auch bair., am gêrn, im gêrn, s. SCHM. 2,

62, auch von waldstücken, z. b. de Bönneker gêre, ein gehölz bei

Salzderhelden SCHAMB. 63b, thür. z. b.

ein Münchengîrn (eigentlich klostergut) im forste bei Georgenthal. e) heraldisch, dreieckiges feld, z. b.: der

schild hat einen ganz roten gern zwischen zweier halber weiszen gern. SCHM. 2, 62

aus HUND bair.

stammb. 2, 264. ebenso franz. giron, span. giron, ein schild heiszt gironné,

span. gironado, in dreiecke getheilt, deren spitzen in der mitte

zusammenstoszen, gewiss auch hd. gegêret. vgl. gehrschild unter c. f) im bauwesen von mancherlei ähnlichen

stücken oder gliedern, z. b. im giebel eines portals: die beiden Victorien,

welche in den gehren über der nymphe an dem thor zu Fontainebleau angebracht

waren. GÖTHE 35, 368 (Benv. C., anh. 14,

2 a. e.). nl. die schräge seite eines gebäudes, einer kammer, die kamer heeft

een geer. schweiz. gehre f. die querwand an einem hervorspringenden dache,

gehrschild die dreieckige vorderseite eines hauses (vgl. unter b) STALDER 1,

436; vgl. schosz in schweiz. dachschosz, winkel den zwei dächer bilden,

kaminschosz (s. d.) und gehrenziegel. auch von den waben im bau der bienen. g) trans., schweiz. schräg schneiden, beim

tischler zwerchfugen machen (s. das h) refl. sich gehren (gören), schmaler

werden, spitz zulaufen, s. REGEL Ruhl 188, auch sächs.; s.

das subst. 1. 2. 3. i) noch anders intr. gära, auseinander

klaffen, im vorarlb. Walserthal, s. SCHM.2 1,

931. nl. geeren, schräg zulaufen, auch gieren, z. b. eene kamer die geert. GEHRENACKER, m. acker in gehrenform (s.

gehr 2, b), z. b. schwäb. SCHMID 228, thür. göracker REGEL Ruhl

188. nl. geerakker. GEHRIG, adj. zu gehr, gehren, z. b.

ein acker gehet gerig, schief und spitzig, zu, in der Zips SCHRÖER 54b,

gewiss allgemeiner (s. gehren 2, b); gehrig geschnittene leisten, armzwickel

u. ä. ADELUNG, ein rock, kleid ist gehrig

geschnitten oder kurz gehrig (s. gehren 3, b). in alem. form geerechtig, voll

geren, GEHRUNG, f. bei zimmerleuten,

tischlern, ein fläche in schräger richtung im rechten winkel, und diese

richtung selbst, nach der gehrung, auch nach der gehre, z. b. ein loch hauen,

auch göhrung. ADELUNG, SCHMIDT

westerw. id. 293, der dazu vergierenge (d. i. vergehrungen) beibringt, zwei

schwellen nicht durch zapfen, sondern vermittelst zweier einschnitte

verbinden (verkreppen), vgl. vergehren gehrig fugen, auch das erste gehren.

schwed. gäring, giring m., zwei breter in einen halben rechten winkel gefügt,

auch raute, verschobenes viereck u. ä. s. RIETZ 191b. |

|

Zwischen den

Gräben |

|

|

Am Petersmarker

Weg |

|

|

Schenkenbreite |

Mit Breite wurde

meist ein Ackerstück bezeichnet das außerhalb der Gemengelage lag. (s. Enders,

Die Altmark, S. 146) |

|

Flur 2 |

|

|

Möllendorfer

Wiesen |

|

|

Lange Lindhölzer |

Holz – Lange Lindhölzer Holz, eine mit

Waldbäumen und Sträuchern dicht bestandene Fläche, Wald, wie franz. bois:

schon ahd. saltus holz, pergâ, ze holz indrinnen silvas requirere GRAFF

4, 931; mhd. |

|

Flur 3 |

|

|

Der Heidenschlag |

|

|

Der Dorfschlag |

nördl. Dorf |

|

Der Dorfschlag |

südwestl. Dorf |

|

Der Dorfschlag |

südl. Dorf |

|

Im Uppstall |

Uppstall, auch Upstall, alte Flurbezeichnung. Viehsteh-

und Lagerplatz (nach Max Bathe) niederländischen Ursprungs, es war ein von Zäunen eingegrenztes

Feldstück, das in den Sommernächten dem Zugvieh, das den ganzen Sommer über

draußen verblieb, als Weide diente. |

|

Nachtweide |

Weide - Nachtweide was also das vieh auf den feldern ... abbeiszt und in

sich friszt, heiszet weide DÖBEL n. jägerpract. 5, 25.

gewahrt wird dagegen die beschränkung auf feste pflanzliche kost: bauren

geben inen (den hühnern) im sommer gar nichts, dann sie erhalten sich von der

weyde, von den würmlein, und was sie sonsten finden viehbüchl. (1667) 96;

Pieps half den thieren zu weide und tränke G. FREYTAG 12, 37. gras und kraut

heiszen weide nur soweit sie abgeweidet werden sollen: wir haben heuer viel

heu, die weide ist hoch SEUME m. leben 3, gemeinhin vom

herdenvieh, das der mensch am häufigsten grasen sieht: Also hier nicht eingezäunte, im Gegensatz zu Koppel,

Fläche zur Fütterung des Viehs. Auf die Nachtweide kam das Vieh nachts unter

Aufsicht des Hirten. Weide, f.

1) nachtweide MARTINY wb. d. milchwirtschaft

(1907) 132; BUCK flurnb. 13. 2) weideland, s.

mhd. wb. 3, 553; urkundenb. d. stadt Rottweil (a. 1447) 1, 471; d. rotebuch

d. stadt Ulm 229. -- -werk, n., früharbeit, s. WOESTE a. a.

o. – -werken, v. 'des morgens und abends

bey licht arbeiten' STRODTMANN a. a. o. 256. -- -wurzel, f., wurzel der uchtblume,

hermodactylus, s. H. BOCK kräuterb. (1539) 272a;

PRITZEL-JESSEN 106.

-- -zwiebel, f., dass. BOCK a. a.

o. UCKELEI, m., auch ukelei, okelei (FULDA

versuch [1788] 561), ükeley (NEMNICH [1793] 3, 608), ucle (E. ALBERUS

fabeln 87 ndr.), ucule (B. RINGWALT ev. l 5b), ickley

(DÖBEL

jägerpract. [1754] anhang 84), nordostdeutsches lehnwort aus dem slavischen,

poln. ukley, s. SEILER kultur im spiegel d.

lehnworts 22, 240. cyprinus alburnus NEMNICH a. a.

o.; KRÜNITZ 193,

536; 'u. ist eine art weiszfisch, ... heiszt bei einigen breitling ...

strömling FRISCH dtsch-lat. wb. 2, 398c;

'ein kleiner fisch, so sich in flieszenden wassern hält, selten über eines

fingers lang ... einige nennen ihn auch witte und weiszfisch' haushalt.-lex.

(1728) 974; laube DOMBROWSKI 8, 41a; WIMMER Bd. 23, Sp. 716 gesch. d. dtschen bodens (1905) 394; alburnus lucidus V. SIEBOLD 154; BREHM

thierl. 8, 282 P.-L.; cobitis alburnus OKEN allgem. naturgesch. (1839

ff.) 6, 311. -- ückleigarn, n. netz zum fang dieser

fische: mit dem ückleigarn ... darf nur unter dem eise gefischt werden

fischereiordnung für Pommern (1859) § 8, 4. -- ükleitreibnetz oder -grundnetz, n., dass. ebda § 15. -- -streiche, f.: zum fang der ücklei

wird auf der Oder bei Stettin ... die sogenannte ückleistreiche mit maschen

von vier linien bei tage gestattet ebda § 13, 3. -- Ucker, f., auch Uker, nom. propr.

für den brandenburgischen flusz. JAC. GRIMMS vorschlag gr. 2, 11 das wort

etymologisch zu ucht zu stellen, ist abzulehnen. es ist slavisches lehnwort

für grenzflusz (vgl. mit anderer bildungssilbe Ukraina grenzland). als nom.

propr. finden sich die compp. U c k e r m a r k

für ukara terra mon. Germ. hist. scr. 25, 478; vgl. auch FRISCH

dtsch-lat. wb. (1741) 398c. -- Uckermärker, m. bewohner der Uckermark,

s. FONTANE ged.

238; auch für den dort gebauten tabak. -- Uckerwende, m., Venedi qui

olim incolae huius partis Marchiae erant FRISCH a. a. o. Uckersee, m., Ucra lacus

ebda. appellative bedeutung erhalten die adjectiva u. adv.

u c k e r w e n d i s c h

(linguae Sclavonicae dialectus, qua olim incolae huius partis Marchiae

utebantur FRISCH a. a. o.) und

u c k e r w ä l s c h ,

die landschaftlich für 'kauderwelsch, unverständlich, verkehrt' verwendet

werden: de böm staon jao hir ukerwensch, die bäume stehen hier ohne alle

ordnung DANNEIL 230 |

|

Kornwiese |

|

|

Benningswort |

|

|

Behlenhau |

s.u. |

|

Uchtwiesen |

|

|

Goldbecker Breite |

Mit Breite wurde

meist ein Ackerstück bezeichnet das außerhalb der Gemengelage lag. (s.

Enders, Die Altmark, S. 146) |

|

Der dicke Hau |

Hau - Der Dicke

Hau, Behlenhau im forstwesen: hauung, hau, häu, hieb, gehäue, schlag,

hierunter wird verstanden der ort wo man holz fällen lassen will, der platz wo das holz gefället worden. bei letzterm

bleibt der name hau, gehäue oder schlag, bis das holz in stangen erwachsen

ist. |

|

Das Rott |

evtl. Zusammenhang mit Flachsrotte |

|

die Buschkoppel Koppel – Buschkoppel, Koppeldamm |

nordd. eingezäuntes feld, wiese oder stück

überhaupt,das nicht als garten dient, dän. kobbel: in der anm.: koppel, durch zäune oder buschwälle

eingefriedigtes feld, für kornbau, weide oder gehölz, vgl. die anm. zu 1,

807; Fichte zieht einen graben und führt eine koppel um das

feld der philosophie auf. NIEBUHR leben 1, 66, hier sogar

statt des koppelzauns und walls, was sich aus dem vorigen leicht begreift.

als feldmasz: in der holsteinischen geest rechnet man das ackerland nach

koppeln, in der marsch nach morgen. SCHÜTZE holst. id. 2, 325; diesz

wird die urspr. bed. sein, denn franz. couple bedeutet auch jugerum, eig. so

viel land als ein 'paar' ochsen in einem tage pflügen können, und luxemb.

bedeutet koppel f. noch ein paar ochsen GANGLER 250, vgl. joch in beiden

bedeutungen. Busch –

Buschkoppel Beispiele zeigen, dasz busch bald den einzelnen

strauch, bald das zusammenstehende gesträuch oder gebüsch ausdrückt, welches

ein gehölz oder vorholz (petit bois) im gegensatz zu dem groszen und tiefen

wald bildet. den collectivbegrif kann sowol der sg. busch, als der pl.

büsche, im 17 jh. auch büscher bezeichnen. in diesem sinne werden busch und

wald zusammengenannt, doch mögen einzelne büsche diesen namen auch als sie zu

wäldern emporwuchsen behalten haben. wir erkennen, heiszt es in einem

weisthum 2, 256, unserm hern drei freie büsch, in den andern gemeindewelden

erkennen wir in für einen grundherrn. 3, 746. 747 ist der hohe busch

gleichbedeutend mit eichart. |

|

Die Koppeldämme |

im Ort |

|

Flur 4 |

|

|

Der Brückenschlag |

|

|

Der Heidenschlag |

|

|

Die Achterberge |

ACHTER, Achter Berge für after, eine niederdeutsche form, die zuweilen in

hochdeutschen schriften vorbricht, Berge BERGEN, servare, tueri, tegere,

celare, praet. barg, part. geborgen, goth. bairgan τηρειν, ahd.

perkan, bergan (GRAFF 3, 169), mhd. bergen BEN. 1,

158. 159, ags. beorgan, altn. biarga, schw. berga, dän. bjerge. ADELUNG will

bergen von berg ableiten, da doch umgedreht berg von bergen stammt, d. h. in Bd. 1, Sp. 1508 berg die vorstellung des schützenden, hegenden,

wehrenden anzuerkennen ist, nicht in bergen nothwendig die der höhe. des gr. φραγνυμι, φαργνυμι wurde

oben (unter berg) gedacht, man erwäge ρηγνυμι

(unter brechen) und αγνυμι.

beren, bairan tragen bleibt besser aus dem spiel; denn bergen liesze sich

zwar deuten in die höhe tragen, hervortragen, emportragen, doch der

gutturallaut scheint, wie sl. brjeg und gr. ρηγμιν

zeigen, schon frühe wurzelhaft, nicht als ableitend nachzuweisen. bergen, condere, abscondere, tegere, verstecken, man

kann überall deuten bewahren, schützen: in der erde, in die erde bergen,

terra condere; den leichnam bergen, begraben, bestatten; sich im dunkel des

waldes bergen; |

|

Die faulen Gehren |

|

|

Im Überfelde |

|

|

Die Vosskuhlen, |

niederländisch (lt. Max Bathe, Altm. Museum Stendal, Jahresgabe 1954, S. 54), aus

Südlimburg Voscuyle Kuhlen – Vosskuhlen (oder „Schweinskuhlen“,

Gemarkung Petersmark) KUHL, KUHLE, f.

grube, s. kaule sp. 348; bergm. für schacht, es heiszt einen in die kühle erde betten, er liegt da

kühl gebettet, und in diesem kühl sammeln sich trostgefühle, während man vom

kalten grabe, der kalten erde mit schmerzlicher abwendung spricht, dazu kuhlenbau, kuhlenwand, s. VEITH 303;

im schiffe der ungedeckte theil des obersten decks zwischen back und schanze.

vgl. kuhlengräber. kühl ist ein gelinderes kalt, wie lau ein gelinderes

warm, nicht alle sprachen haben diese abstufung von kalt, z. b. die lat., wo

beides in frigidus zusammenfällt: in ainer küelen zwischen haiჳ und

kalt. MEGENBERG 166, 24; mit eiern, welche

sich .. in derselben (höhle) übers jahr halten, weil das ort mehr kühl als

kalt ist. Simpl. 2, 262 Kurz. Übrigens wird der unterschied auch bei uns

manchmal übersprungen. wie ahd. chuoli auch für gelidus eintritt (GRAFF 4,

379), mhd. auch der winter küele heiszt NEIDH. 24, 13, und vorhin im voc.

inc. teut. kul frigus, gelu ist, so bedeutet noch nd. in der Altmark verkölen

vielmehr erkälten DANNEIL 238a, köl auch

kälte 112b, wie dän. forköle erkälten, schwedisch förkyla

erkälten, erfrieren. und umgekehrt erscheint auch kalt gleich kühl, s. sp. 75

(e), besonders am ende, kühl dagegen als nächste stufe bei heisz: 'Dol, leg

den braten morgens bald zů (am bratspiesz zum feuer) und lasz in küel Kuhlen sind gegrabene Löcher, Huhlen, verkuhlen wird

für vergraben, verbuddeln genutzt, Kartoffeln auskuhlen Vosskuhlen sind m.E. das Flurstück mit den vielen

Fuchsbauen Diese Erklärung fällt mir besonders leicht, da ich die

Benutzung des Begriffs „Kuhlen“ aktiv erlebt habe und das Wort z.T. selbst

noch nutze (Verf. 2006) |

|

Über dem

Weitzlande |

|

|

Großschwechtensche

Markscheide |

MARKSCHEIDE, f. Grenzscheide: |

|

Weitzländer |

|

|

Flur 5 |

|

|

Weitzländer |

|

|

Großschwechtensche

Markscheide |

s.o. |

|

Kornwiese |

|

|

Märsche, |

(lt. Bathe,

niederländisch abgeleitet von Meer, ursprünglich nasses, sumpfiges

Wiesengelände, später zu Weide verengt und in dieser Form nach Stendal

gekommen) |

|

Behlenhau |

|

|

Die Uchtwiesen |

Uchte – Uchtwiesen UCHT, f. (morgen-) dämmerung.

ahd. bei NOTKER uohta (GRAFF 1,

138 f.); mhd. uohte (mhd. wb. 3, 191); Bd. 23, Sp. 715 mnd. uchte (SCHILLER-LÜBBEN 5, 1); as. uhta (Helj.

3418; 3462); holl. ochtend, uchtend (woordenb. 10, 27); ags. uhte (GREIN - KÖHLER 735);

got. uhtwô; an. ótta (CLEASBY-VIGFUSSON 473); schwed. otta;

norweg.-dän. otte. verwandt mit aind. aktuš, gr. ακτις, lit.

ankstùs, adj., früh; ankstùmas, m., frühzeit; idg. n̊kti, im ablaut zu

nacht. anders woordenb. a. a. o., wo uh-tvo zu lat. uro, aurora gestellt

wird. im deutschen sprachgebiet auf den westen (Schweiz, Niederdeutschl.)

beschränkt und nicht in die schriftspr. gedrungen. als nd. dialektwort schon

von ADELUNG

bezeichnet. zur mundartl. verbreitung vergl. SCHMELLER-FR. 1, 31; STAUB-TOBLER 1,

84; BIRLINGER alem.

1, 167; brem. wb. 5, 146; STRODTMANN Osnabr. (1756) 256; WOESTE 278a.

bedeutung: morgendämmerung, sodann dämmerung überhaupt, s. STRODTMANN a. a.

o. 95; DOORNKAAT-KOLMAN 3, 457a f.

ferner für uchtweide,

nachtweide, weide, mhd. wb. a. a. o.; nd. auch für

frühgottesdienst und früharbeit, s. WOESTE a. a. o. -- compp.:

u c h t b l u m e und

u c h t e l b l u m e ,

f. (DIEFENBACH 276a;

MÜLLER

Aachen. ma. 212): colchicum TABERNÄMONTANUS kräuterb. 1011; PRITZEL-JESSEN 106; wiesenzeitlosen und

herbstzeitlosen oder uchtblumen LONICERUS 425; ALBERUS

(1540) E E 4a; WIRSUNG artzneyb. (1588) reg. s. v.

hermodattel; DIEFENBACH 205c s. v.

ephemeron; 276a und nov. gloss. 202b

s. v. hermodactilus; narcissus JUNIUS

(1567) 151b; pseudonarcissus CORVINUS fons lat. (1646) 902; PANCOVIUS (1673) 163; LUDWIG teutsch.-engl. lex. (1716)

2078; ALER dict. (1727) 2, 1955a;

convolvulus sepium MÜLLER a. a. o. -- uchtelen, v. morgens oder abends bei

licht arbeiten, von handwerkern gesagt, s. MÜLLER a. a. o. -- uchtelkraut, n., was uchtblume, s. DIEFENBACH 276a;

PRITZEL-JESSEN 106.

-- uchten, v. 1) abends oder morgens

bei licht arbeiten, s. WOESTE a. a. o. 2) nachts vieh auf

die weide treiben (schwäb.), s. SCHMELLER-FR. 1, 31. 3) uchten und

ruchten, jem. zu abend besuchen, um sich mit ihm zu unterhalten SCHMITZ

sitten u. sagen d. Eiflervolkes 1, 232a. -- uchtenmahl, n., prandium jentaculum WOESTE a. a.

o. -- uchtlampe, f., morgenlampe WOESTE a. a.

o. -- -uchtland, n., weideland, s. mhd. wb.

a. a. o.; nhd.: weit umher gehörte ihm das land, doch lag es wüste zumeist,

war üchtland GOTTHELF ges. schr. (1855 ff.) 16,

81. als eigenname: Nantuatae ad Acronium lacum SCHÖNSLEDER

prompt. (1647) S S S 5b; zů Bern

in Üchtland ZWINGLI von göttl. u. menschl.

gerechtigkeit A 1b; STAUB-TOBLER 1, 84. -- -länder, m., bewohner des

Üchtlandes. pl. Uchtländer, Nuithones ALER a. a. o.; der Läberberg

sündert die helvetischen Uchtlender von den Burgunderen CALEPINUS XI

ling. (1598) onom. 165b. – uchtpfennig, m., gebühr für weiderecht

(?), in den formen ochtpfennig, vchtenpfennig von HALTAUS 1443

aus Eimbecker urk. a. 1529 nachgewiesen. -- -sang, m., sang in der

abenddämmerung s. DIEFENBACH gloss. 400b

s. v. orgia. -vogel, m. 1) luscinia, nachtigall,

s. ahd. gloss. (15. jahrh.) 3, 31, 19 und zs. f. d. phil. 32, 50 9. 2)

dichterisch der hahn: |

|

|

Interessant sind aus meiner Sicht: — Schenkenbreite, ist das ein Hinweis auf die ehemals in Klein Schwechten

ansässigen Schenken von Lützendorf? — Der dicke Hau, soweit ich weiß war das früher Hudewald, also

Gemeinschaftsfläche — Die breiten, spitzen und faulen Gehren (s. unten) — Die Achterberge (Berge in Klein Schwechten, das scheint doch etwas weit

hergeholt) Der Heidenschlag, hat das etwas mit Heiden, also Nichtchristen zu tun,

oder mit der Heide als Landschaft? Ich setze eher auf die

Landschaftsbezeichnung. |